土地境界確定測量

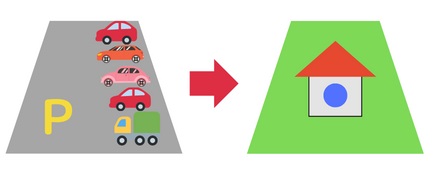

土地境界確定測量の流れは大きく2つのブロックに分かれます。1つ目のブロックは境界確定測量、2つ目のブロックはその結果を登記する地積更正登記です。順番に説明していきます。

まず、土地の境界確定測量は、過去の土地に関する資料を収集することからスタートします。過去の資料は様々であり、法務局の登記簿やいわゆる公図といわれる図面、公図のもとになる寸法入りの区画整理等の換地確定図、昭和30年代後半から法務局に存在する地積測量図などを取り寄せて現地の状況と比較します。

次に現地調査です。現地をくまなく歩いて調査します。この時現場の杭を掘り起こしたりして位置を確認します。次に、基準点測量及び境界位置の座標測量です。基本的に登記を行う前提でお話ししますが、境界の位置は地球上の位置を示す世界座標(2方向のX,Y)で表現する必要があります。道路上には国が設置した世界座標を持った街区基準点があるので、そこから今回確定したい土地の近くまで図りだしの仮の基準を持ってくる必要があります。その仮の基準から境界位置の世界座標を割り出します。

その後、過去の資料と現地の境界位置を総合的に比較検討して、区画全体のいわゆる画地調整を行い、仮測量図を作成、それに基づき現地に仮点を目串やペンキなどで明示します。

隣地の方々を現地にお呼びして、先ほどの目串、ペンキなどで位置を確認していただき、ご承認いただければ、署名捺印をいただきます。

ご承認いただいた目串やペンキの位置に、本物の境界杭(コンクリート製、金属鋲、アルミプレート、プラスチック杭など)を設置し、成果を取りまとめた図面を作成して1つめのブロックは終わりです。

2つ目のブロック地積更正登記は、1つ目のブロックで完成した現地の杭や成果図面をもとに、地積測量図を作成します。これをもとに法務局に対し、土地の面積(地積)が更正したとの申請を行うことで、登記簿の地積が変更となります。地積更正登記のメリットとしては現地の面積が正確に登記簿に反映されることです。一方、デメリットとしては、元の登記簿より現地で確定測量した面積が大きい場合には、登記簿に面積を反映すると、固定資産税がその分だけ上がってしまう、ということがあげられます。